Per la terza volta negli ultimi 10 anni il premio Nobel per la Chimica è andato a scienziati nel campo della Catalisi applicata a processi sintetici che richiedono un consumo minore delle risorse e riducono i prodotti di scarto. Dopo il 2001 (catalisi asimmetrica) ed il 2005 (metatesi), il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato nel 2010 per le reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio, che sono state proposte a partire dalla fine degli anni sessanta, ma che solo negli ultimi 10 anni hanno trovato ampio uso sia nei laboratori di ricerca universitari che in quelli industriali.

La struttura delle sostanze organiche naturali è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di legami tra atomi di carbonio. Basti pensare alla struttura dei nostri geni, delle proteine, di molte medicine come gli antibiotici e gli antitumorali, di diversi polimeri come i poliacetileni usati nell'industria elettronica. Mentre la Natura utilizza una serie di enzimi altamente specializzati per la formazione di legami carbonio-carbonio, i chimici hanno dovuto trovare nuove reazioni per legare covalentemente due molecole diverse attraverso un legame tra due atomi di carbonio. Queste reazioni sono molto importanti nella Chimica Organica, soprattutto quando si possono applicare ad una vasta gamma di molecole e producono pochi prodotti di scarto.

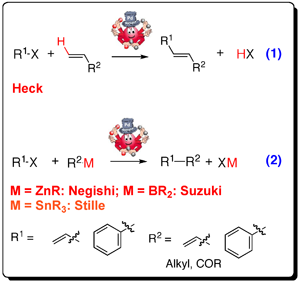

L'accoppiamento di due molecole diverse attraverso la formazione di un nuovo legame tra due atomi di carbonio è il metodo più diretto per costruire nuove molecole. È possibile far reagire alogenuri aromatici o vinilici con una molecola contenente un carbonio reattivo usando palladio come catalizzatore. In particolare, ci sono due diversi tipi di reazione a seconda della natura della molecola che contiene il carbonio reattivo: in un caso si tratta di un alchene (1), nell'altro caso di un composto metallorganico, nel quale il metallo può essere zinco, stagno o boro (2).

L'accoppiamento di due molecole diverse attraverso la formazione di un nuovo legame tra due atomi di carbonio è il metodo più diretto per costruire nuove molecole. È possibile far reagire alogenuri aromatici o vinilici con una molecola contenente un carbonio reattivo usando palladio come catalizzatore. In particolare, ci sono due diversi tipi di reazione a seconda della natura della molecola che contiene il carbonio reattivo: in un caso si tratta di un alchene (1), nell'altro caso di un composto metallorganico, nel quale il metallo può essere zinco, stagno o boro (2).

Tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta Richard F. Heck,che lavorava allora nell'industria chimica Hercules Inc. nel Delaware, USA, e diventò Professore all'Università del Delaware nel 1971, pubblicò una serie di articoli scientifici sulla reazione che è conosciuta come reazione di Heck o di Heck-Mizoroki (1). L'articolo di Heck uscì nel 1972, ma l'anno precedente il giapponese Tsutomi Mizoroki, Tokyo Institute of Technology, aveva già descritto questo tipo di reazione. Heck contribuì indirettamente anche alla scoperta del secondo tipo di reazione, ma utilizzò composti organici del mercurio (molto tossici) ed un altro stato di ossidazione del palladio. Nel 1972 M. Kumada, K. Tamao e R. Corriu pubblicarono una reazione di accoppiamento incrociato tra un reagente di Grignard ed un alogenuro aromatico o vinilico (oggi nota come reazione di Kumada). Una reazione analoga con il palladio fu descritta nel 1975 da S. Murahasi. Alla fine degli anni settanta i due giapponesi Eichi Negishi, Professore all'Università americana di Purdue, e Akira Suzuki, Professore all'Università di Hokkaido in Giappone, descrissero il secondo tipo di accoppiamento incrociato basato sull'uso di composti organici dello zinco (accoppiamento di Negishi) o del boro (accoppiamento di Suzuki-Miyaura; Norio Miyaura fu coautore di Suzuki nella prima pubblicazione). Grazie alla loro variabilità e robustezza, le ultime due reazioni sono tra le più usate nella Chimica Organica.

Articoli sul tema:

Catalisi - cos'è? | Premio Nobel per la Chimica 2008 | Premio Nobel per la Chimica 2007 | Premio Nobel per la Chimica 2006 | Premio Nobel per la Chimica 2005 | Premio Nobel per la Chimica 2004 | Premio Nobel per la Chimica 2003 | Premio Nobel per la Chimica 2002 | Premio Nobel per la Chimica 2001